央媒集中推出“壮丽70年·奋斗新时代——共和国发展成就巡礼”特别报道江西篇

景德镇频频亮相颇受关注

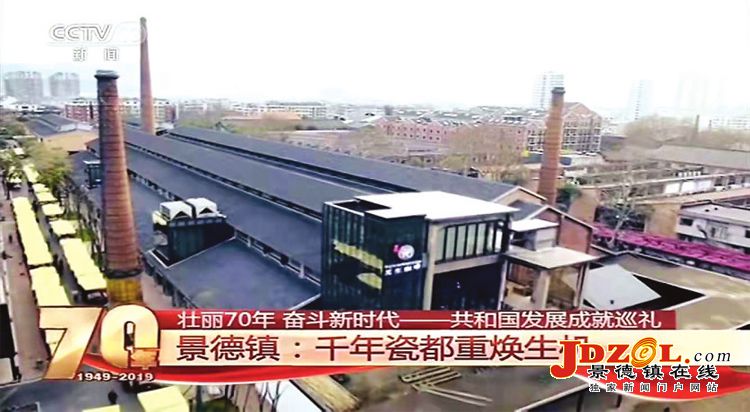

央视新闻频道报道景德镇

景德镇在线讯(记者 刘丹)7月22日,人民日报、中央电视台、光明日报、中国青年报等中央各主要媒体集中推出“壮丽70年·奋斗新时代—共和国发展成就巡礼”特别报道江西篇。在这一系列重点报道中,景德镇频频亮相,颇受关注。

记者注意到,人民日报文章《喜看赣鄱展新颜》指出:“景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区,重塑文化自信。”并配发了“今日景德镇陶瓷智造工坊引入了现代化流水生产线”和“昔日景德镇陶瓷传统工艺生产线”的新旧对比图片,以此表现景德镇陶瓷产业高质量发展的巨大成就。

央视新闻频道聚焦《景德镇:千年瓷都重焕生机》,着重报道了我市陶溪川文创街区的“前世今生”。

光明日报刊发文章《江西:共绘多彩新画卷》,文中写到:在“千年瓷都”景德镇,一街一景、一巷一品、一桥一形,或是瓷质,或是瓷形,或是瓷事,陶瓷文化无处不在。多年来,景德镇相继建设了陶瓷博物馆、陶溪川、三宝瓷谷等一批批充满活力的文化传承基地,陶瓷教育、科研、文博等机构与生产制作陶瓷的企业、作坊共同奏响了陶瓷技艺传承的协奏曲,为国家陶瓷文化传承创新试验区添砖加瓦……如今,中医药、非遗、戏曲、陶瓷、青铜等越来越多的江西优秀文化品牌,正更加自信地走向世界各地。

在光明日报的另一篇由著名文艺评论家、江西省文联主席叶青撰写的署名文章《彩云长在有新天》中,则回顾了新中国成立70年来江西文化发展的特色与亮点。文章特意提到:以国家陶瓷文化传承创新试验区为引领,景德镇致力于保护传承陶瓷文化遗产、创新发展陶瓷文化产业,世界瓷都文化品牌重现异彩。

在中国青年报推出的《江西书写中部崛起新答卷》一文中,专门有一个章节《广栽梧桐引凤栖》,重点报道了我市的“景漂”现象。报道中写道:

今年是河北姑娘郭丽云“景漂”的第5个年头,如今她已是陶溪川邑空间商城的一名店主,月销售额达12万元。

世界瓷都景德镇,吸引了超过3万名来自各地的艺术家、学者、企业家、青年学生和能工巧匠前来从事陶瓷文化创意产业,形成了独特的“景漂”现象。

景德镇的人才集聚现象,成为近年来招才引智的江西样本。

“人才是景德镇的第一资源。”景德镇市招才引智局、“景漂景归”人才服务局常务副局长唐良说,近年来,景德镇始终坚持“人才引领发展”,通过平台、政策、环境的精心打造,做好年轻人才导入的发动机,为景德镇陶瓷技术的传承创新不断注入新鲜血液。

针对“景漂”贷款难、担保难的问题,2018年8月,景德镇市与当地金融机构合作,推出了免担保、贴息,最高额度50万元的“景漂贷”政策。

李迅是7年的老“景漂”,在产品旺季常常为资金链紧张所困扰,不敢放开手脚扩大生产。“景漂贷”推出后,他成功申请到50万元贴息贷款,缓解了资金压力。截至目前,景德镇已为25位“景漂”发放贷款780万元。

景德镇深入推进人才发展体制机制改革,努力破除束缚“景漂”发展的制度障碍。出台了只要在景德镇创新创业或缴纳社保的“景漂”,参加职称评审可不受户籍限制的宽松政策。没有了职称“天花板”,“景漂”可以更安心地从事艺术创作。职称评审条件放开后,彭想生抱着试一试的态度提交了申报材料,顺利通过了各项审查,成为政策放开后第一位获批教授级高级工艺美术师的“景漂”。

近年来,为实现人才链与产业链深度融合,景德镇以“景漂”为重点,出台“3+1+X”产业人才发展实施办法,从平台建设、金融扶持、财税奖励、生活保障等12个方面提出支持政策,制定孵化载体、对外交流、养老保险等16项实施细则,形成了“1+N”政策。

如今,越来越好的人居、创业环境对各类人才产生了“虹吸效应”,“景漂”加速集聚瓷都寻梦创业,一大批曾经在景德镇生活、工作,学习,并从这里走出去的陶瓷人才也纷纷回流景德镇,他们传承文化、投资兴业,涌现出“景归”现象。

| ·共青团景德镇市委2021年单位预算编制说明 |

| ·景德镇市青少年宫2021年单位预算 |

| ·共青团景德镇市委2020年度单位决算 |

| ·共青团景德镇市委2020年度部门决算 |

| ·景德镇市青少年宫2020年度部门决算 |

| ·关爱保护未成年人公益宣传 |

| ·团市委党组关于落实市委第三巡察组反馈意见 |

| ·政务信用承诺信息归集标准 |

| ·关于在全市开展中央广播电视总台《向幸福出 |

| ·关于共青团规范执行请示报告制度的工作提示 |

| ·关于做好庆祝建团百年景德镇市希望工程先进 |

| ·关于开展2021-2022年度江西省青年文明号创建 |

| ·关于推选2021年度市级青年文明号的通知 |

| ·景德镇市青年联合会第九届委员会提名登记表 |

| ·关于在全市开展2020年“金秋助学·圆梦行动” |

| ·关于命名表彰2019年度市级青年文明号的决定 |